Geschichte

Das Zisterzienserkloster Lehnin ist eine bedeutende Anlage, die im Jahr 1180 von Markgraf Otto I. von Brandenburg gegründet wurde, also kurz nach der Eroberung der Brandenburg durch Albrecht den Bären, den Vater Ottos I. Der Legende nach erschien Otto I. bei einem Jagdausflug im Traum ein mächtiger weißer Hirsch. Er deutete dieses Erlebnis als göttliches Zeichen und verstand es als Auftrag, ein Kloster zu gründen. Politisch legitimierte diese „göttliche Botschaft“ die Herrschaft der Askanier über die junge Mark.

Die Sage von der Erbauung Kloster Lehnins nimmt jedoch keine solche allgemeine Ordensregel in Aussicht, sondern führt die Gründung desselben auf einen bestimmten Vorgang zurück. Diesen Vorgang erzählt der böhmische Schriftsteller Pulkava (wie er ausdrücklich beifügt, „nach einer brandenburgischen Chronik“) wie folgt. Otto I., der Sohn Albrechts des Bären, jagte einen Tag lang in den dichten Waldrevieren der Zauche, und warf sich endlich müd und matt an eben der Stelle nieder, wo später Kloster Lehnin erbaut wurde. Er schlief ein und hatte eine Vision. Er sah im Traum eine Hirschkuh, die ihn ohne Unterlaß belästigte. Endlich ergriff er Bogen und Pfeil und schoß sie nieder. Als er erwachte, und seinen Traum erzählte, drangen die Seinen in ihn, daß er an dieser Stelle eine Burg gegen die heidnischen Slaven errichten solle; -- die andrängende, immer lästiger werdende Hirschkuh erschien ihnen als ein Sinnbild des Heidentums, das in diesen Wäldern und Sümpfen allerdings noch eine Stätte hatte.

Die Errichtung des Klosters war ein wichtiges Instrument zur Festigung der Herrschaft. Es sollte den christlichen Glauben in den slawisch geprägten Gebieten verbreiten, aber auch Bildung und Wirtschaft fördern. Der erste Abt und die Mönche kamen aus dem Zisterzienserkloster Sittichenbach in Sachsen-Anhalt, das von Cîteaux aus besiedelt worden war.

Die Zisterzienser galten als besonders arbeitsam und glaubensfest. Sie gehen zurück auf das von Benediktinermönchen gegründete Kloster Cîteaux in Burgund (1098). Die Benediktsregel ora et labora – „bete und arbeite“ – wurde streng befolgt. Die Zisterzienser förderten Landwirtschaft und Technik (etwa im Mühlenbau) und trugen entscheidend zum Landesausbau bei.

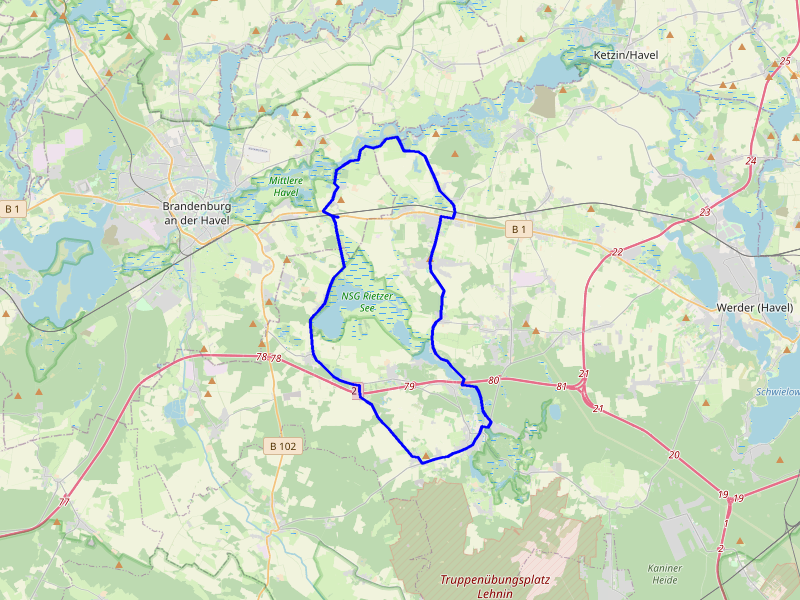

Die Mönche rodeten Wälder, entwässerten Sümpfe, führten die Dreifelderwirtschaft ein und schufen so die Grundlage für Siedler, die sich als Kolonisten niederließen. Diese leisteten Abgaben an das Kloster, das dadurch über stetige Einnahmen verfügte.

So wurde Kloster Lehnin zu einem Motor der wirtschaftlichen Entwicklung im Spätmittelalter. Im 14. und 15. Jahrhundert besaß es weitreichende Gebiete und war einer der größten Grundbesitzer in der Mark.

Im 14. Jahrhundert änderten sich die Herrschaftsverhältnisse: Die askanische Linie in Brandenburg starb 1320 aus. Darauf folgten die Wittelsbacher (1323–1373) und die Luxemburger (1373–1415), bis die Hohenzollern 1415/17 die Mark erhielten. Unter den Askaniern war das Kloster besonders gefördert worden – Lehnin diente auch als Grablege, u. a. für Otto I. Mit dem Ende der Askanier schwanden diese Privilegien. Unter den Hohenzollern blieb Lehnin zwar bestehen, wurde aber stärker in die landesherrliche Verwaltung eingebunden.

Die Reformation führte schließlich zum Ende des klösterlichen Lebens: 1542 wurde das Kloster aufgehoben, der Besitz verstaatlicht. Die Dörfer und Ländereien gingen in das landesherrliche Klosteramt Lehnin über, die Abgaben der Bauern und Handwerker flossen nun direkt an den Landesherrn.

Die Klosterkirche wurde evangelisch. Einige Gebäude wurden für die Verwaltung genutzt, andere verfielen oder wurden abgetragen.

Im 19. Jahrhundert setzte unter König Friedrich Wilhelm IV. ein neues Interesse an der mittelalterlichen Backsteingotik ein. Nach Gutachten von Ludwig Persius und Friedrich August Stüler wurde die Anlage ab den 1870er Jahren umfassend rekonstruiert. Vor allem die Kirche, Teile des Kreuzgangs und Klausurgebäude wurden im neugotischen Stil erneuert. So blieb die Anlage vor dem völligen Untergang bewahrt, auch wenn sie seitdem eine Mischung aus mittelalterlicher Substanz und romantisierender Neugotik darstellt.

Heute hat die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) die Anlage in ihrer Trägerschaft. Schwerpunkte der Nutzung sind Gottesdienste in der Klosterkirche und diakonische Einrichtungen.

Rundgang durch die Anlage

Für den Besucher bietet die Anlage heute eine Vielzahl von Eindrücken aus den vergangenen Epochen.

- Torbogen und Mauerreste: stammen aus dem Mittelalter (13. Jh.), einst Teil der Klosterbefestigung, heute Zugang für Besucher.

- Torkapelle: kleines Gebäude neben dem Tor, im 14./15. Jh. errichtet, diente als Kapelle für Reisende, heute Ausstellung und Erinnerungsort.

- Kornspeicher (Scheune): langgestrecktes Gebäude, im 17. Jh. auf mittelalterlichen Fundamenten errichtet, damals Lager für Getreide, heute Veranstaltungs- und Ausstellungsraum.

- Amtshaus: aus dem 18. Jh., Verwaltungssitz des Klosteramts nach der Reformation, heute Sitz des Klostermuseums.

- Elisabethhaus: 19. Jh., Teil der diakonischen Nutzung, heute für Tagungen und soziale Einrichtungen.

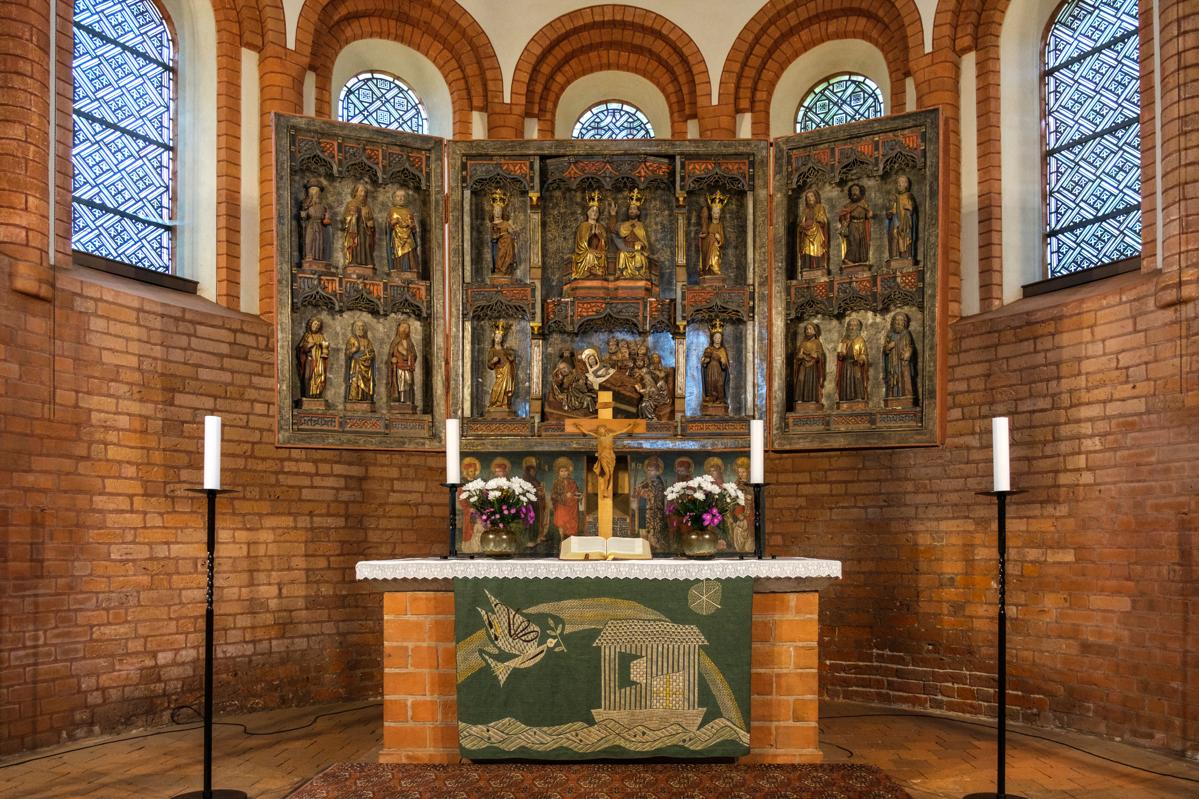

- Klosterkirche St. Marien: Bauzeit 1190–1262, romanisch-gotischer Übergangsstil in Backstein, damals zentrales Gotteshaus der Zisterzienser, heute evangelische Gemeindekirche. Im 19. Jh. wurde die Kirche nach Plänen von Stüler umfassend restauriert und im neugotischen Geist ergänzt.

- Cecilienhaus: 19. Jh., im Zusammenhang mit den diakonischen Einrichtungen erbaut, heute Tagungs- und Begegnungsstätte.

- Rosengarten am Kreuzgang: historischer Hof, der an den mittelalterlichen Kreuzgang anschließt, heute gärtnerisch gestaltet.

- Luise-Henrietten-Haus: Bau aus dem 20. Jh., benannt nach der Kurfürstin, Nutzung als Diakoniehaus.

- Rentmeisterhaus: aus dem 17. Jh., diente dem Rentmeister (Finanzverwalter des Amtes), heute Büros und Verwaltung. Am Gebäude sind noch Teile der alten Klostermauer sichtbar.

- Alte Linde: Naturdenkmal im Hofbereich, über 200 Jahre alt, mit Bänken die den Stamm umschließen - ideal als Ruhepunkt für Besucher.

Bei einem Spaziergang durch diese alten Gemäuer, entlang der kopfsteinernen Wege, durch die Spaliere hindurch, die sich in den mittelalterlichen Winkeln gebildet haben, lässt es sich nur schwer gegen die romantisch-nostalgischen Stimmungen antreten, die einen erfassen.

Kaum einer hat das je schöner zu Papier gebracht als unser treuer Chronist Fontane, der seinen Gefühlen freien Lauf gibt, als er die eher nüchterne Klosterkirche verlässt. Auch wenn einiges an Zeit vergangen ist seit den Tagen dieser Niederschrift, der Zauber lässt sich immer noch finden im Kloster Lehnin.

Es ist ein trister Aufenthalt, diese Klosterkirche von Lehnin, aber ein Bild anheimelnder Schönheit tut sich vor uns auf, sobald wir aus der öden freudlosen Kirche mit ihren hohen, weißgetünchten Pfeilern ins Freie treten und nun die Szenerie der unmittelbaren Umgebung: altes und neues, Kunst und Natur auf uns wirken lassen. Innen hatten wir die nackte, nur kümmerlich bei Leben erhaltene Existenz, die trister ist als Tod und Zerstörung, draußen haben wir die ganze Poesie des Verfalls, den alten Zauber, der überall da waltet, wo die ewig junge Natur das zerbröckelte Menschenwerk liebevoll in ihren Arm nimmt. Hohe Park- und Gartenbäume, Kastanien, Pappeln, Linden, haben den ganzen Bau wie in eine grüne Riesenlaube eingesponnen, und was die Bäume am ganzen tun, das tun hundert Sträucher an hundert einzelnen Teilen. Himbeerbüsche, von Efeuranken wunderbar durchflochten, sitzen wie ein grotesker Kopfputz auf Säulen- und Pfeilerresten, Weinspaliere ziehen sich an der Südseite des Hauptschiffs entlang, und überall in die zerbröckelten Fundamente nestelt sich jenes bunte, rankenziehende Gestrüpp ein, das die Mitte hält zwischen Unkraut und Blumen. So ist es hier Sommer lang. Dann kommt der Herbst, der Spätherbst, und das Bild wird farbenreicher denn zuvor. Auf den hohen Pfeilertrümmern wachsen Ebereschen und Berberitzensträucher, jeder Zweig steht in Frucht, und die Schuljugend jagt und klettert umher und lacht mit roten Gesichtern aus den roten Beeren heraus. Aber wenn die Sonne unter ist, geben sie das Spiel in den Trümmern auf, und wer dann das Ohr an die Erde legt, der hört tief unten die Mönche singen. Dabei wird es kalt und kälter; das Abendrot streift die Kirchenfenster, und mitunter ist es, als stünde eine weiße Gestalt inmitten der roten Scheiben. Das ist das weiße Fräulein, das umgeht, treppauf, treppab, und den Mönch sucht, den sie liebte. Um Mitternacht tritt sie aus der Mauerwand, rasch, als habe sie ihn gesehen, und breitet die Arme nach ihm aus. Aber umsonst. Und dann setzt sie sich in den Pfeilerschatten und weint.