Die Ziegelindustrie im Havelland

Kaum ein Landstrich Brandenburgs wurde so sehr zur Ziegelkammer Preußens wie das Havelland. Was mit einfachen Brennöfen auf Bauernhöfen begann, entwickelte sich binnen weniger Jahrzehnte zu einer der wichtigsten Industrien der Region – und hinterließ Spuren, die bis heute sichtbar sind.

Die Voraussetzungen waren ideal: tonreiche Böden, geformt von der letzten Eiszeit. Ein schiffbarer Fluss, der die fertigen Ziegel direkt in die Hauptstadt transportierte. Und eine rasant wachsende Metropole, deren Gründerzeitviertel nach Millionen von Steinen verlangten. Was mit einfachen Brennöfen auf Bauernhöfen begann, wurde in wenigen Jahrzehnten zu einer Industrie, die ganze Dörfer veränderte – und bis heute sichtbare Spuren in der Landschaft hinterlassen hat.

Arbeit im Rhythmus der Öfen

Bevor ein Ziegelstein seinen festen Platz in einer Hauswand fand, musste er durch eine Feuerprobe gehen – im wörtlichen Sinn. Der Brennvorgang war mehrstufig und heikel. Zunächst musste das physikalisch gebundene Wasser aus dem Tonmaterial langsam verdampfen. Diese Phase des Vorheizens war unverzichtbar, denn zu schnelles Erhitzen hätte Risse oder sogar Explosionen im Ziegel verursacht. Dann wurde die Temperatur gesteigert: Ab etwa 900 °C begannen die Tonpartikel zu sintern – sie verbacken zu einem dichten, wasserfesten Gefüge. Nach langsamem Abkühlen war der Ziegel gebrauchsfertig – hart, tragfähig und witterungsbeständig.

Vom Feldofen zum Ringofen

Mit der Industrialisierung hielten neue Techniken Einzug. Dampfziegeleien ersetzten manuelle Arbeit durch Maschinenkraft, und große Trockenschuppen ermöglichten den Ganzjahresbetrieb. Der größte Fortschritt war jedoch der Hoffmannsche Ringofen, der 1858 patentiert wurde. Er bestand aus bis zu 20 Kammern, die im Kreis angeordnet waren und nacheinander befeuert wurden – das Feuer wanderte, die Produktion lief im Dauerbetrieb. Diese Technologie erlaubte eine drastische Steigerung der Stückzahlen – bei gleichbleibender Qualität.

Besonders geschätzt war der Rathenower Ziegel: robust, maßhaltig – und durch seinen hohen Eisengehalt tiefrot gefärbt. Der verwendete Ton stammte aus den urzeitlichen Flussläufen des Havel-Elbe-Urstromtals, das sich seit der letzten Eiszeit mehrfach verändert hatte. Auch in Glindow, Deetz, Ketzin oder Bützer wurde tonhaltiger Schluff abgebaut – und in Millionen Ziegel verwandelt.

Vom Boom zum Stillstand

Um 1890 erreichte der Ziegelboom seinen Höhepunkt. Doch schon wenige Jahre später kam der Niedergang: Überproduktion, erste Baukrisen, technische Rationalisierung und neue Baustoffe wie Beton machten vielen Ziegeleien den Garaus. Die Schornsteine rauchten nicht mehr, Arbeiter zogen weiter – und zurück blieben Gruben und Mulden, aus denen früher der Ton geholt wurde.

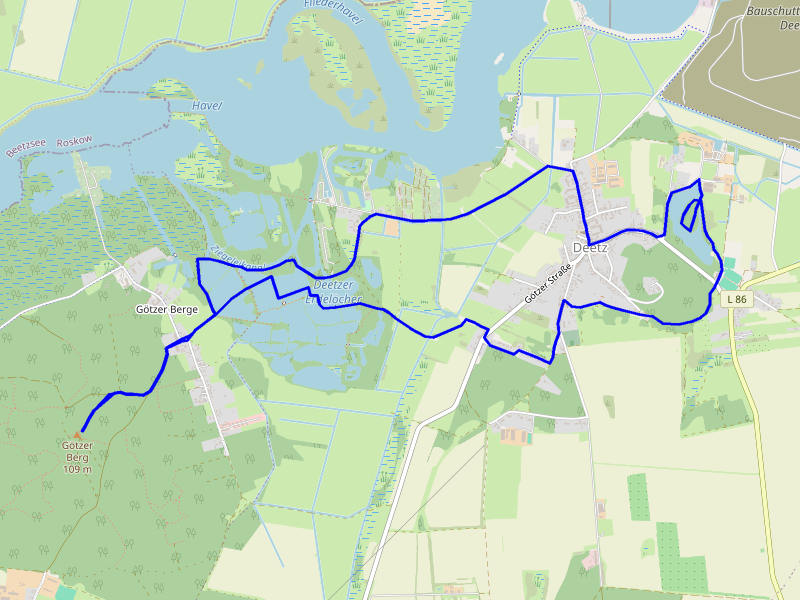

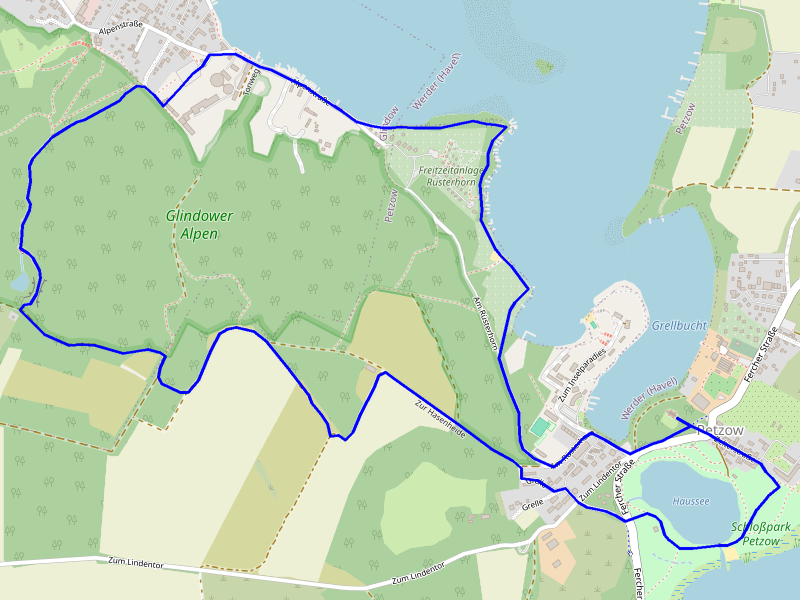

Heute nennen wir sie „Erdelöcher“ – stille Teiche und Senken, gesäumt von Birken und Schilf. Vor allem im Bereich der mittleren Havel zwischen Phöben und Brandenburg an der Havel, erzählen sie von der Zeit, als hier gebuddelt und gebrannt wurde. So beispielsweise in Deetz, Ketzin, Schmergow oder bei Wust. An manchen Orten – etwa in Glindow, Netzen, Mildenberg oder bei den Deetzer Erdlöchern – finden sich noch alte Gleise und Loren, mit denen der Ton einst zur Brennstelle transportiert wurde.

Industriekultur zum Anfassen

Wer das Erbe der Ziegelindustrie hautnah erleben möchte, kann das in Glindow oder im Ziegeleipark Mildenberg. Letzterer ist heute ein großes Freilichtmuseum mit original erhaltenen Ringöfen, Feldbahnen, historischen Maschinen und vielseitigen Familienangeboten. In Glindow gibt es ein kleines, liebevoll gestaltetes Museum im ehemaligen Ziegeleiturm. Und in Deetz beherbergt das einstige Wohnhaus eines Ziegeleibesitzers das Heimatmuseum – ein Ort, an dem Geschichte greifbar wird.