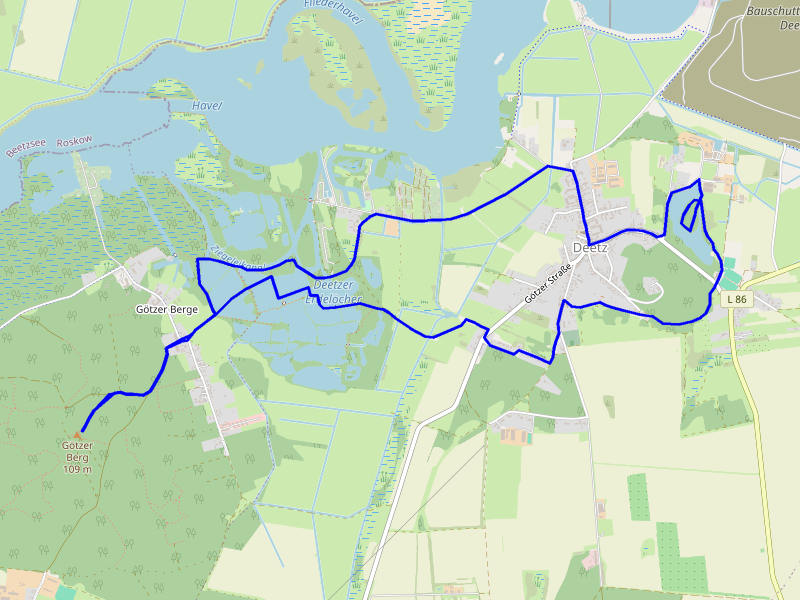

Deetz ist im Havelland bekannt für die idyllischen Erdelöcher, mit Wasser gefüllte ehemalige Tonstichgruben. Die Havel, speziell das Gebiet der mittleren Havel, war vor 100 Jahren geprägt von der Ziegelwirtschaft, und in Deetz sind mit den Erdelöchern deren Spuren deutlich sichtbar.

Heute war ich im Heimatmuseum Deetz - ein lange geplanter Besuch, um ein paar der vielen Wissenslücken zu schließen, die ich zur Ziegelwirtschaft habe.

Im Museum treffe ich auf den freundlichen Herrn Fillies, der mir so viele Details und Facetten des Ortes und der Ziegelwirtschaft erläuterte, dass ich mit dem Mitschreiben kaum nachkam.

Das Heimatmuseum Deetz im Voigtschen Gutshaus

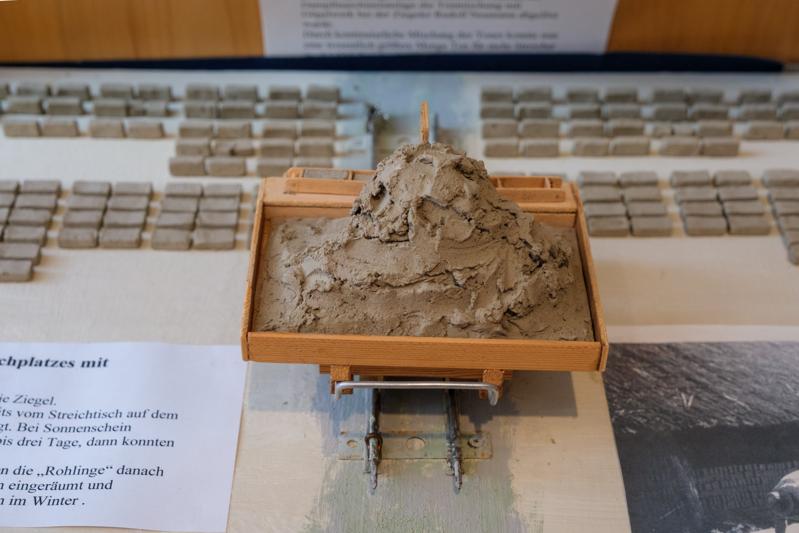

Das heutige Heimatmuseum Deetz befindet sich im ehemaligen Gutshaus der Familie Voigt, die einst die größte Ziegelei des Ortes betrieb. Damit ist der Sitz des Museums eng mit der Ziegeltradition des Dorfes verbunden. Heute dient das Haus nicht nur der Erinnerung, sondern eröffnet auch einen lebendigen Zugang zur Vergangenheit. Herr Fillies stammt selbst aus einer Zieglerfamilie; sein Vater war Ziegelmeister in der Ziegelei Rudolf Neumann. Besonders eindrucksvoll sind die maßstabsgetreuen Modelle, die Fillies in Handarbeit fertigte. Sie zeigen die Neumannsche Ziegelei und einen Ringofen mit abnehmbaren Dächern, sodass Besucher in die Arbeitsräume mit Maschinenhaus, Dampfmaschine, Lorenbahnen, Streichertischen und Göpelwerken blicken können.

Die Ziegeleien von Deetz und Umgebung

Rund um Deetz und Götz entstanden im 19. und frühen 20. Jahrhundert zahlreiche Ziegeleien. Die größte war die Ziegelei von Friedrich Voigt nördlich des Eichelbergs. Sie musste um 1900 schließen, nachdem ein Wassereinbruch die Tongrube zerstört hatte. Friedrich Voigt III. wanderte mit seinem Bruder Paul nach Zehdenick aus, wo beide erneut eine Ziegelei betrieben. Später kehrte er als Großbauer nach Deetz zurück, wurde jedoch 1945 enteignet. Nebenan befand sich die Aktien-Ziegelei, die von der Berliner Bauvereins-Bank Actien-Gesellschaft betrieben wurde.

Zwischen Deetz und Götz lagen die beiden Neumann-Betriebe. Ernst Neumann führte seine Ziegelei bis etwa 1940, das zugehörige Wohnhaus, eine repräsentative Villa an der Ziegeleistraße, ist bis heute erhalten. Die Ziegelei Rudolf Neumann, 1877/80 gegründet, entwickelte sich zur letzten Produktionsstätte im Ort. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie erneut in Betrieb genommen und produzierte bis 1959/60. Die beiden Neumann-Ziegeleien teilten sich ein gemeinsames Schienennetz und nutzten Lokomotiven sowie Orenstein-&-Koppel-Bagger. Werner Neumanns Enkelin Inge blieb bis zu ihrem Tod 2018 eng mit der Ziegelei verbunden.

Südwestlich von Deetz befand sich die Ziegelei Thietke, die von 1857 bis 1927 bestand. Westlich, auf der Gemarkung von Götz, wurden die Ziegeleien Wilhelm Schultze, Gebrüder Schultze und Boßdorf betrieben. Wilhelm Schulze hatte keinen Zugang zu einem Kanal, die Ziegel wurden auf Loren mit Pferdekraft an die Havel transportiert. Die Boßdorfsche Villa mit Park, Wasserturm und Grotte ist bis heute als Denkmal erhalten.

Ziegelwirtschaft im Überblick

Die Ziegelproduktion in Deetz war eng mit den örtlichen Tonlagerstätten verbunden. Der Ton wurde in Erdelöchern oder „Tonstichen“ abgebaut, in die das Grundwasser ständig einsickerte. Solange die Gruben genutzt wurden, mussten sie regelmäßig leergepumpt werden. Nach dem Abbau wurden viele Gruben zugeschüttet, andere füllten sich mit Wasser und blieben als Teiche erhalten – in Deetz verhinderten Angler die Zuschüttung mehrerer solcher Tongruben. Der Ton beginnt hier erst in zwei Metern Tiefe und reicht bis zu 36 Meter hinab. Über ihm lagern Mergel, Kies und Sand. Der Deetzer Bänderton ist grau, glatt und seifig im Griff. Anfangs wurde er mit Schaufeln gewonnen, später mit Baggern, was die Grubenwände schräg anlegte. Für Kinder boten diese Hänge eine willkommene Rutschbahn, wenn man sie mit etwas Wasser befeuchtete. Die Produktion war saisonabhängig und konnte nur in den warmen, trockenen Monaten stattfinden. Die Bagger hatten Elektromotoren, nach der Arbeit wurden die Kabel aufgerollt.

Die Arbeitsprozesse in einer Ziegelei

Der Arbeitstag begann morgens um sieben Uhr mit einem weithin hörbaren Pfiff, um halb zwölf war Mittagspause. Angehörige brachten das Essen, und falls dazu Bier getrunken wurde, so war es mit 70 Pfennig recht teuer. Die Entlohnung der Streicher erfolgte im Akkord, ein Streicher konnte bis zu 100 Mark pro Woche verdienen. Die Streicher arbeiteten in Zweierteams am Streichtisch und mussten den Ton mit Schwung in die Streichformen klatschen. Fünf Tische bedeuteten zehn Streicher, die zusammen mit Wagenschiebern und Einräumern die Hauptlast der Produktion trugen. Ein erfahrener Streicher brachte es auf 3.500 bis 4.000 Ziegel am Tag bei acht Stunden Arbeitszeit. Vor Einführung des 8-Stunden-Tages wurde 14 Stunden gearbeitet, sodass 6.000 oder in Ausnahmefällen sogar 10.000 Ziegel am Tag möglich waren. Handwerkliches Geschick und Erfahrung waren notwendig um die Formen mit Ton zu füllen, denn ein nachträgliches Ausbessern der Form war nicht möglich - beim Brand würde der Ziegel an den Kontaktflächen brechen.

Weitere Aufgaben übernahmen die Heizer der Dampfmaschinen, Lokführer, Grubenarbeiter, Sortierer und Verlader. In der Ziegelei Rudolf Neumann arbeiteten im Sommer rund 35 Personen. Die fertigen Ziegel wurden in Türmen von jeweils 200 Stück nach einem festen Muster gestapelt. Vor dem Krieg mussten für den Transport aus den Kahn die Schiffer selber sorgen, die die Steine mit Schubkarren über Bohlen auf ihre Kähne im Finowmaß verluden. Bis zu 60.000 Ziegel fanden auf einem Schiff Platz. Nach dem Krieg übernahmen das die Ziegeleiarbeiter.

Der Ziegelbrand im Hoffmannschen Ringofen

Alle Deetzer Ziegeleien waren mit Hoffmannschen Ringöfen ausgestattet, die eine kontinuierliche Produktion ermöglichten. Der Ringofen besaß im Inneren keine festen Kammern; diese wurden vielmehr durch das gestapelte Brenngut gebildet. Um den Luftzug zu kontrollieren, verschloss man die Bereiche mit Pergamentpapier, das beim Weiterwandern des Feuers verbrannte. Die Steinkohle wurde von oben durch Öffnungen eingestreut, unter denen die Rohlinge zu offenen Türmen gesetzt wurden, damit die Glut nach unten fallen konnte. Die Maschinisten mussten große Erfahrung mitbringen, um Dauer und Temperatur richtig einzuschätzen. Rund 120 Kilogramm Steinkohle waren für 1.000 Ziegel notwendig. Nach dem Krieg versuchte man auch Braunkohle einzusetzen, deren Heizwert jedoch meist unzureichend war. Auch zu große Hitze musste vermieden werden, sonst sinterte der Ton.

Wanderarbeiter und Belegschaften

Die Belegschaften setzten sich aus Einheimischen und Wanderarbeitern zusammen. Während die Einheimischen auch die Maschinen bedienten, übernahmen Wanderarbeiter überwiegend die körperlichen Arbeiten. Einige kamen aus Lippe, wo in Lage eine Ausbildungsstätte für Ziegelmeister bestand, eine größere Anzahl reiste aus Schlesien an. Nach 1945 kehrten einige der aus Schlesien Vertriebenen nach Deetz zurück, um in der Ziegelei Neumann Arbeit zu finden. Untergebracht waren sie in Schnitterwohnungen – sehr einfache und beengte Quartiere, ursprünglich für Saisonarbeiter in der Landwirtschaft gedacht. Hier lebten mehrere Arbeiter zusammen, meist in Schlafsälen mit spärlicher Ausstattung, und mussten sich Wasser aus Brunnen holen.

Nachwirkung und Erinnerung

Mit dem Aufkommen der industriellen Großblockbauweise in der DDR fand die Ziegelproduktion in Deetz in den späten 1950er Jahren ihr Ende. Die Ziegelei Rudolf Neumann stellte 1960 als letzte den Betrieb ein. Die Maschinen wurden verkauft oder verschrottet, der Ringofen und der Schornstein abgetragen, einige Gebäude zu Wohnhäusern umgebaut. Vom einstigen Gelände ist nur wenig geblieben; am ehemaligen Verladehafen befindet sich heute eine Marina. Die Erinnerung aber blieb lebendig – durch das Heimatmuseum im Voigtschen Gutshaus. So ist die Geschichte der Deetzer Ziegelindustrie bis heute ein sichtbarer und erfahrbarer Teil der regionalen Kulturgeschichte.